こんにちは。自由が丘あゆむ整体院院長の千葉大輔です。今回は整体の分野でも重要でありながら、あまり触れられることの少ない「眼の健康」についてお話をしていきます。

眼は「第二の脳」と呼ばれるように身体と密接に関係しています。自由が丘で整体院を運営する中で、眼の酷使やケア不足から肩こりや腰痛、猫背などに発展するケースを数多く見てきました。実際に、多くの患者様から目の疲れと体の痛みの関連性についてご相談をいただいています。

この記事を通じて、眼と体の深い関係性について理解を深め、日々のケアに役立てていただければ幸いです。ぜひ最後までご覧ください。

眼の構造とアンチエイジングとの関連性

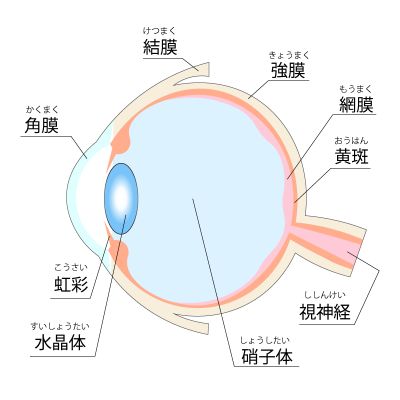

人は外界の情報の約80%を視覚に頼って生活しています。脳が処理する情報の大部分が視覚情報であり、目の健康は脳の活性化と密接に関連しているのです。この視覚をつかさどる器官が「眼球」です。

眼球は10円玉よりわずかに大きい約24mmという小さな器官ですが、その機能は驚くべきものです。約100万色もの色を識別し、外界の障害物や距離を正確に測定する能力を持っています。目が活発に働くことで脳も活性化され、その結果、脳の老化予防にもつながっていきます。

特に現代社会では、デジタル機器の使用時間が長く、目への負担が増大しています。目の機能が低下すると、脳の活動も低下してしまう可能性があります。そのため、眼球を意識的に動かし、目本来の機能を維持・回復させることが、心身の健康にとって重要なのです。

このように、小さな眼球の健康が、実は私たちの身体全体の調子に大きく影響を与えているのです。

脳を活性化させる眼球運動

目の体操 – 基本的な眼球運動エクササイズ

- ゆっくりと時計回りに黒目を大きく3回まわします

- 眼球全体が均等に動くよう、できるだけ大きな円を描くように意識します

- 早すぎない速度で、ゆっくりと丁寧に行います

- 目をしっかりと閉じ、30秒ほど休めます

- この時、まぶたに力を入れすぎないようにリラックスした状態を保ちます

- 深呼吸を1-2回行うと、よりリラックス効果が高まります

- 続いて反時計回りに黒目を大きく3回まわします

- 先ほどと同様に、大きな円を描くように意識します

- 一定の速度でゆっくりと行います

- 最後にもう一度目を閉じ、目の疲れを和らげます

- 30秒ほどゆっくりと休ませましょう

このエクササイズは眼球運動を促進し、脳神経の活性化にも効果的です。テニスや卓球などの球技も、眼球運動を活発にする良い運動となります。日常的に眼球を動かすことで、脳の活性化を促し、運動能力の維持にもつながります。毎日の習慣として取り入れることをお勧めします。

眼の症状と予防法

ドライアイ

最近、当院に来院される患者様から特に多く伺う症状の一つが「ドライアイ」です。この症状は現代社会において急速に増加しており、多くの方々の日常生活に影響を与えています。

ドライアイとは、簡単に言えば涙の量が減少して目が乾燥した状態を指します。しかし、この一見シンプルに見える症状の背景には、現代社会特有の様々な要因が絡み合っています。

主な原因として、以下のような要因が挙げられます。

- デジタル機器の使用習慣 画面を集中して見つめることで、自然な「まばたき」の回数が大幅に減少してしまいます。実は、このまばたきの減少が涙の均等な分配を妨げ、目の乾燥を引き起こす大きな要因となっています。

- 室内環境の変化 オフィスや家庭でのエアコンの使用は、室内の湿度を下げ、目の潤いを奪いやすい環境を作り出します。特に、空気が乾燥しやすい季節は要注意です。

- 生活習慣の影響 日々の疲労やストレス、睡眠不足なども、実は目の健康に大きく影響を与えています。また、長時間のコンタクトレンズ使用も、目の乾燥を助長する要因となります。

これらの原因が重なり合うことで、多くの方がドライアイの症状を経験されています。特に、オフィスワークが中心の方々は、これらの要因に日常的にさらされているため、より注意が必要です。

予防と対策として、以下のようなポイントを意識していただくことをお勧めしています。

- 定期的な休憩を取り、意識的にまばたきを行う

- 室内の適切な湿度管理

- 目の周りのストレッチや軽いマッサージ

- 十分な睡眠時間の確保

当院では、これらの生活習慣のアドバイスに加えて、目の周りの筋肉をリラックスさせる施術も行っています。早めの対策で、快適な目の状態を保っていきましょう。

VDT症候群

近年、デジタル機器の使用が私たちの生活に深く浸透し、それに伴う体の不調が増加しています。特に自由が丘周辺のオフィスワーカーの方々から、頻繁にご相談をいただく症状の一つとなっています。

長時間のデジタル機器使用は、実は私たちの体に様々な影響を及ぼしています。パソコンやスマートフォンの画面を見続けることで、知らず知らずのうちに首や肩に負担がかかり、それが肩こりや腰痛といった症状として現れてくるのです。

特に気になるのが、この問題が仕事時間だけにとどまらないという点です。私たちの生活を振り返ってみると、仕事でのパソコン作業に加えて、通勤中のスマートフォン、帰宅後のタブレットやテレビの視聴など、一日中同じような姿勢でスクリーンを見続けている時間が急増しています。

さらに注目すべき点は、この問題が若い世代にも広がっているということです。教育のデジタル化に伴い、学校では電子教科書やタブレットの使用が一般的になってきました。また、家庭でもゲーム機やスマートフォンの使用が日常的になり、子どもたちの生活習慣にも大きな変化が見られます。

このような状況に対して、以下のような対策を心がけることが重要です。

- 定期的な休憩と姿勢のチェック

- 目線の高さの適切な調整

- ストレッチなどの運動習慣

- 作業環境の見直し

デジタル機器は私たちの生活を豊かにする一方で、使い方を誤ると体に大きな負担となります。快適なデジタルライフを送るためにも、これらの症状や対策について正しい知識を持ち、適切な予防措置を取ることが大切です。

もし気になる症状がございましたら、早めの対策をお勧めいたします。当院では、お一人お一人の生活習慣や症状に合わせた適切なアドバイスと施術をご提供させていただいております。

ブルーライト対策

皆さんは「ブルーライト」という言葉をよく耳にすると思います。このブルーライトは、実は単純に「悪者」というわけではないんです。私たちの健康にとって、実はとても重要な役割も果たしています。今回は、ブルーライトについて詳しくご説明していきましょう。

まず、ブルーライトの特徴について説明させていただきます。ブルーライトは波長が短く散乱しやすい特徴があり、そのため私たちの目は常にピント合わせに苦労することになります。また、強いエネルギーを持っているため、瞳孔を縮めようと目の筋肉も酷使されてしまいます。

しかし、ここで重要なポイントがあります。ブルーライトは実は私たちの生活に必要不可欠な存在なのです。太陽光にも含まれているブルーライトは、私たちの生体リズムを整える重要な役割を果たしています。つまり、完全に排除すべきものではないということです。

では、どのように付き合っていけばよいのでしょうか?

理想的なブルーライトとの付き合い方

- 日中:太陽光に含まれる自然なブルーライトを適度に取り入れる

- 夜間:デジタル機器からのブルーライトは可能な限り制限する

特に夜間の対策が重要です。就寝前のブルーライト exposure は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。そのため、夜間はブルーライトカットメガネの使用や、スマートフォンへのブルーライトカットフィルムの装着をお勧めしています。

当院ではこれらの対策に加えて、デジタル機器使用による姿勢の悪化も気になるポイントです。そのため、以下のような総合的なアプローチをお勧めしています。

- 定期的な姿勢のチェックと改善

- 適度な休憩を取り入れる習慣づくり

- 目の運動(アイトレーニング)の実施

このように、ブルーライト対策は「完全な遮断」ではなく、「賢い付き合い方」を見つけることが大切です。時間帯に応じた適切な管理と、体全体のケアを組み合わせることで、より健康的な生活を送ることができます。

デジタル社会で健康に過ごすためには、これらの知識を活かしながら、自分に合った対策を見つけていくことが重要ですね。皆さんも、ぜひ実践してみてください。

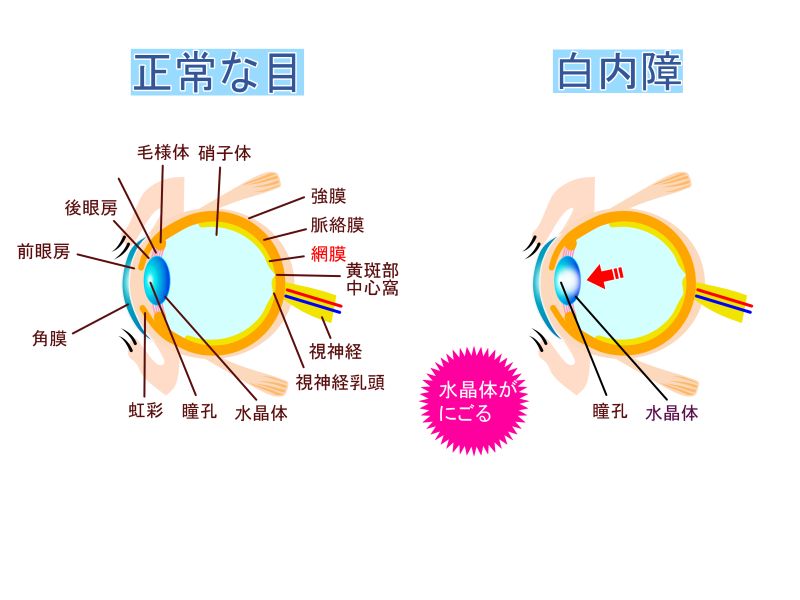

白内障

私たちの目の中には、「水晶体」と呼ばれる非常に重要な組織があります。この水晶体は、まさにカメラのレンズのような働きをする精密な器官で、外から入ってくる光を適切に屈折させ、網膜に鮮明な像を結ぶ役割を担っています。

目で見る世界の美しさや鮮明さは、この水晶体の健康状態に大きく左右されます。ところが加齢とともに、この大切な水晶体が濁ってくることがあります。これが「白内障」と呼ばれる状態です。

白内障は年齢とともに発症リスクが高まる一般的な目の病気ですが、適切な予防法を知っておくことで、その進行を遅らせることができます。

予防のポイントは主に二つあります。

- 強い光刺激から目を守る 直射日光などの強い光は、水晶体に負担をかける可能性があります。

- 紫外線対策を心がける 外出時のサングラスの使用や、つばの広い帽子の着用は、目を紫外線から守る効果的な方法です。

また、規則正しい生活習慣や、バランスの取れた食事も、目の健康維持には重要です。気になる症状がある場合は、早めに眼科を受診することをお勧めします。

定期的な検査と適切な予防措置で、クリアな視界を保ち続けましょう。目の健康は、豊かな生活を送るための大切な要素なのです。

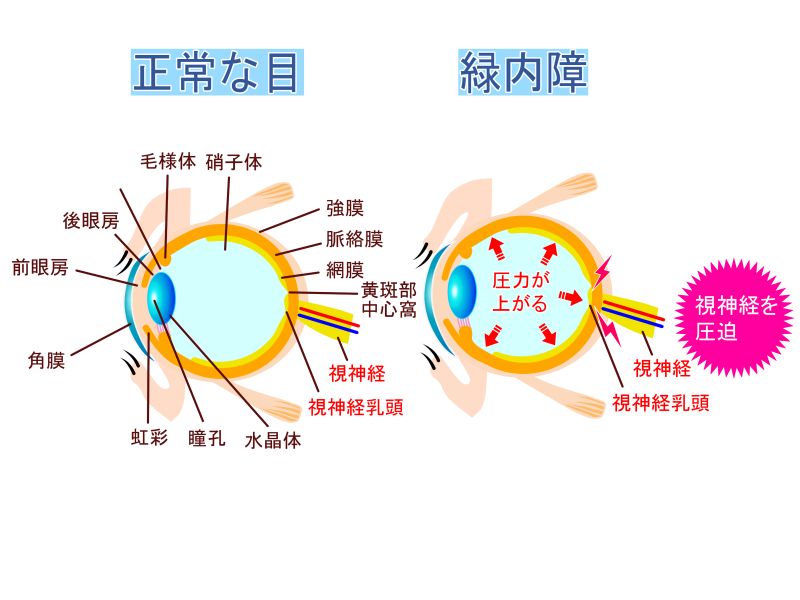

緑内障

私たちの目の中では、「房水(ぼうすい)」と呼ばれる大切な液体が常に循環しています。この房水は、目の形を球形に保ち、適切な眼圧を維持するという重要な役割を担っています。しかし、この房水の排出に異常が生じると、眼圧が上昇し、視神経を損傷させてしまう病気が緑内障です。一度損傷を受けた視神経は二度と再生することはないため、早期発見・早期治療が極めて重要となります。

特に注意が必要なのは、最も頻度の高い慢性の緑内障では、目の痛みやかすみといった明確な症状がないまま、非常にゆっくりと進行していくという特徴です。さらに厄介なことに、片目に発症しても、もう片方の健康な目で補ってしまうため、視野が大きく失われるまで気付かないことがほとんどです。

緑内障には遺伝的な要因も深く関係しているため、ご家族に緑内障の方がいる場合は、特に注意が必要です。予防のためには、40歳を過ぎたら定期的な眼科検診を受けることをお勧めします。また、日常生活では、バランスの良い食事と適度な運動を心がけ、血液循環を改善することも大切な予防策となります。

早期発見が視力を守る鍵となります。心配な方は、ためらわずに眼科を受診することをお勧めします。定期的な検査で、大切な目の健康を守りましょう。

老眼

私たちの目には、物を見る際に重要な役割を果たすレンズが備わっています。このレンズには、見る距離に応じて形を変える自然な調節機能があります。近くのものを見るときは収縮し、遠くを見るときは弛緩することで、適切にピントを合わせることができるのです。

しかし、年齢とともにこのレンズが硬くなってきます。これが「老眼」の始まりです。レンズが硬くなると、特に近くのものにピントを合わせる力が低下し、日常生活にさまざまな影響が出てきます。

典型的な症状として、以下のような変化を感じるようになります:

- スマートフォンの文字が見づらく、画面を離して見なければならない

- 新聞や本を読むときに、以前より距離を取る必要がある

- 近くのものから遠くのもの(またはその逆)へ視線を移す際、ピントを合わせるまでに時間がかかる

ただし、老眼は避けられない加齢現象ではありますが、その進行を緩やかにする方法があります。予防として最も効果的なのは、目のレンズの柔軟性を保つための運動です。

具体的な予防運動の例:

- 意識的に近くのものと遠くのものを交互に見る

- ゆっくりと視線を動かし、様々な距離にあるものにピントを合わせる

- 定期的に目の体操を行う

これらの運動を日常的に取り入れることで、目の筋肉を鍛え、レンズの調節機能を維持することができます。早めの予防と対策で、快適な視生活を保っていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

デジタル社会における目の健康は、私たちの身体全体の健康状態と密接に関連しています。特に自由が丘のような都市部で生活される方々は、長時間のデジタル機器使用により、目の疲れはもちろん、それに起因する肩こりや腰痛などの体の不調を経験することが増えています。

多くの方々は、ブルーライトや老眼といった用語は耳にしたことがあるものの、その具体的な影響や対策については十分な理解がないのが現状です。しかし、目の健康を守るための方法は確実に存在します。例えば、眼球運動による血液循環の改善、適切な紫外線対策、そしてピント調整の運動などが効果的です。

さらに、医療技術の進歩により、新しい治療選択肢も登場しています。その一つが「オルソケラトロジー」です。これは、夜間に特殊設計された高酸素透過性コンタクトレンズを装用することで、睡眠中に角膜形状を矯正し、日中は裸眼で過ごせる画期的な近視矯正方法です。

自由が丘あゆむ整体院では、このような目の疲れと体の不調の関連性に着目し、総合的なアプローチでケアを行っています。定期的な眼球運動と適切な休憩に加え、必要に応じた整体による身体のケアを組み合わせることで、目と体の健康を効果的に維持することができます。

目の健康管理は、単なる視力の問題だけでなく、脳のアンチエイジングにも直結する重要な要素です。日々の適切なケアを通じて、心身ともに健康的な生活を送りましょう。

ご相談やより詳しい情報をお求めの方は、お気軽に当院までお問い合わせください。